消費者ネットワークかごしまは、2023年3月29日(水)は、都合により臨時休業いたします。次は、3月31日(金)に営業いたします。

カテゴリー: 新着情報

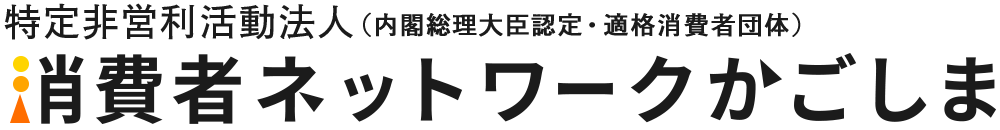

【賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意を】

【その通販サイト本物ですか!?”偽サイト”に警戒を!!】

【高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル10選】

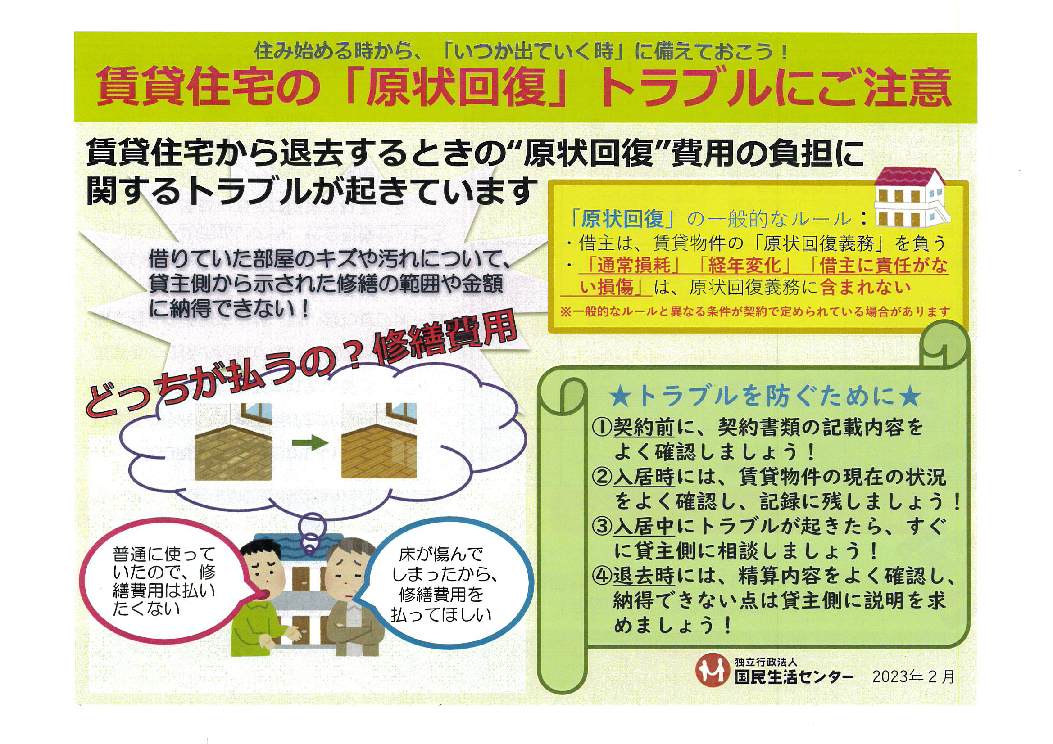

【愛するペットのための買い物 インターネットで購入する前に、ここを確認!】

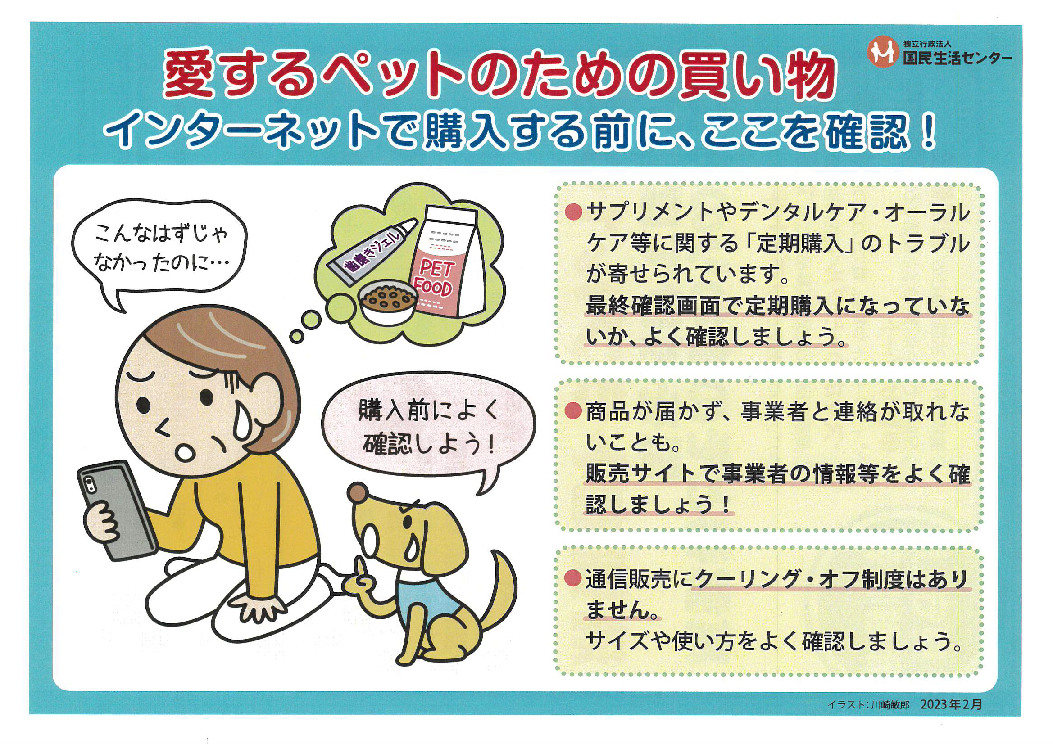

消費者ネットワークかごしまでは、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費生活講座」を南九州市にご協力いただき2月9日に南九州市知覧文化会館大会議室で開催し、38名の民生委員・児童委員と市職員3名合計41名の方々にご参加いただきました。

1月27日の南さつま市笠沙会場と同じ南さつま市消費生活センターの消費生活相談員及び消費生活アドバイザーで、当法人の専門委員の明知孝さんを講師に、「安心な日常のために~消費生活に関する問題~」と題して行われました。

消費者トラブル(消費者と事業者間に生じたトラブル)は、「消費者」と「事業者」との間に存在する情報の質や量の差が存在することで発生します。消費者の保護や自立を支えるための法律や消費生活センター等があることが説明されました。

【南九州市消費生活センター相談員の福田さんから、「南九州市の状況(南九州市の消費者トラブルについて)」として、令和3年度には相談件数89件あり、高齢者と成人(20歳~64歳)の割合がほぼ同じだったこと、相談内容は通信販売の相談が増えてきており、高齢者からの相談も最近はスマートフォンを使う高齢者も増えてきていることから、通信販売の相談も増加傾向にあることなどの報告行われました。】

「訪問販売」は迷ったら契約をしない。そして断るときは曖昧に答えるのではなく、はっきりと「契約しません」と断ることが大切であることを伝えました。

また、「訪問購入」は、2012年頃から急増して社会問題にもなっていること、そして業者が売り主の了解なく勝手に突然訪問するのも違法であること、もし売りたくないものがあったら「はっきり断る」ことが大切であることなど、事例も交えてわかりやすくお話されました。

最後に、「安心のための三ヶ条」として消費者トラブルは誰にでも起こりうるものであり、トラブルにあわないために『すぐに契約はせずよく考えて』、必要のない勧誘に関しては『ハッキリと断る』こと、万一契約してしまって困った場合には家族や地域の方などに『早めに相談すること』が大切であることを伝えて消費生活講座を終えました。

【寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止に向けた法整備について】

【霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について】

【「愛してるから投資して」って、おかしくない!?】

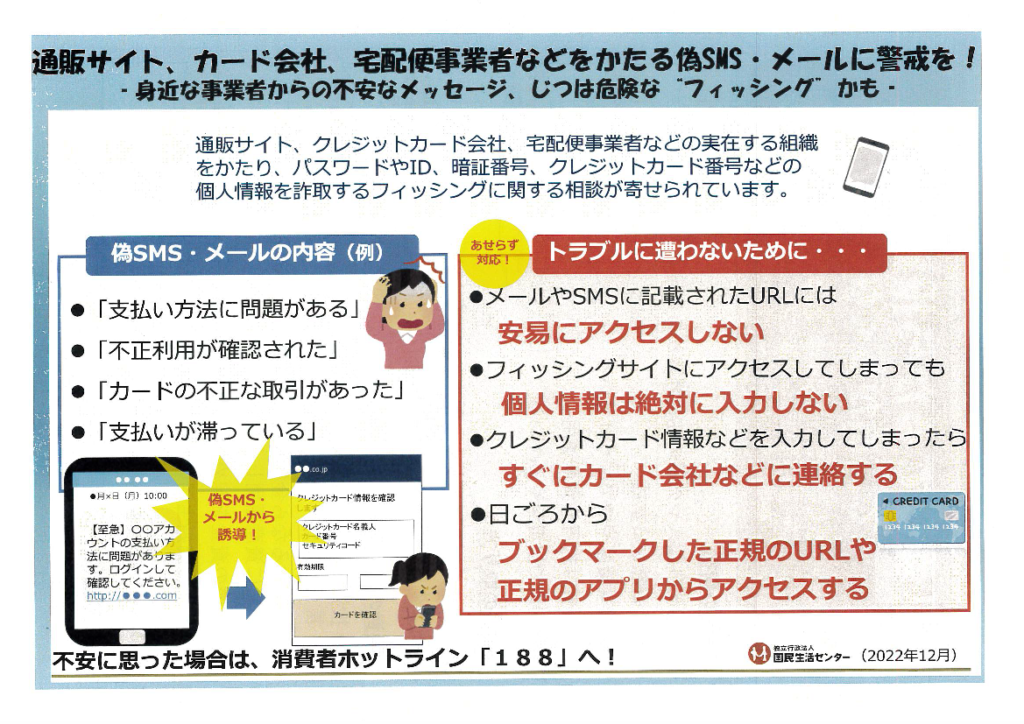

【通販サイト、カード会社、宅配便事業者などをかたる偽SMS・メールに警戒を!】

鹿児島県男女共同参画局消費者行政推進室 鹿児島県消費生活センター 鹿児島県ホームページが発行する「マイライフかごしま(くらしの情報)2023.1」に、当法人が適格消費者団体に認定された旨の記事が掲載されました。

-1-724x1024.png)

消費者ネットワークかごしまでは、鹿児島県消費者教育活動業務委託事業の一環として「消費生活講座」を南さつま市と共催で、民生委員・児童委員を対象に1月27日に南さつま市笠沙支所で開催し、会場に25名のほか、オンラインで24名(長島町、霧島市、霧島市溝辺地区、姶良市の民生委員児童委員)の参加がありました。

-2.png)

講師は南さつま市消費生活センター(産業おこし部商工水産課商工振興係)の消費生活相談員及び消費生活アドバイザーで、当法人の専門委員の明知孝さんが、「安心な日常のために~消費生活に関する問題~」と題して「消費者ネットワークかごしまの紹介」「適格消費者団体とは?」「消費者トラブルとは?」「消費者トラブルを解決するために」「消費生活センターの歴史」「南さつま市消費生活センターの紹介」「南さつま市の状況」「訪問販売」「訪問購入」「不審なメール」「還付金詐欺」「新型コロナ関連の消費者トラブル」「特定商取引に関する法律の改正」「被害者救済法の成立」「被害者救済法の特徴」「債権者代位権(民法第423条)」「被害者救済法の注意点」「私たちに求められていること」「安心のための三ヶ条」「南さつま市が導入した消費生活アプリ」の順で話を進めていきました。

消費者トラブルとは「消費者」と「事業者」との間に生じたトラブルで、消費者と事業者との間に存在する情報の質や量の差が存在することを前提に消費者の保護や自立を支えるための法律や消費生活センター等があること、南さつま市では、2021年度は相談件数233件で60歳~74歳からの相談が全体の5割になっている等の説明をしました。

実際の消費者トラブルの事例として「訪問販売」の住宅リフォーム工事の契約不履行について、「天気が悪くて行けない」や「資材が調達できなくて行けない」など様々な言い訳をして詐欺が立証されないように色々なことを行うこの問題に関しては、迷ったら契約をしない。そして断るときは「また考えます」と曖昧に答えるのではなく、はっきりと「契約しません」と断ることが大切であることを伝えました。

「訪問購入」に関しては、2012年頃から急増しており、最近では南さつま市でも相談が増えていること、クーリングオフは使えるが、一度売ってしまったものが他の人に売れてしまうと、買い戻せないこともあるので、売る前にはしっかり考えてから売ること、そして、訪問購入は業者が売り主の了解なく勝手に突然訪問するのも違法であること、もし売りたくないものがあったら「はっきり断る」ことが大切であることを伝えました。

「フィッシング型の不審なメール」に関しては、「ワクチン接種の優先順位を上げます。」や、「宅配業者を装った形で届くこと」など様々な内容で届くので、絶対にメール内のURLをクリックして個人情報は入力しないこと、不審なメールが届いただけでは心配ないので、不審なメールが届いたらメールを消去することも大切であることを伝えました。

また、「還付金詐欺」は考える隙を与えないために、「手続きが本日まで」などと焦らせることが多いので、振り込む前に一旦電話を切って自分から電話をかけ直すことが大切であること、「新型コロナ関連の消費者トラブル」として突然注文した覚えの無い商品が届くトラブルが起きており、特定商取引法の改正により身に覚えの無い商品はすぐに処分することができるので、同居の家族や身内に確認をして覚えの無い商品の場合はすぐに捨てられることを伝えました。さらに、不安につけこむ霊感商法の「被害者救済法」や「債権者代位権」についての説明もしました。

.png)

最後に、「安心のための三ヶ条」として消費者トラブルは誰にでも起こりうるものであり、トラブルにあわないためにすぐに契約はせずよく考えて、必要のない勧誘に関してはハッキリと断ること、万一契約してしまって困った場合には迷っている暇があるなら家族や地域の方などに早めに相談することが大切であることを伝えて消費生活講座を終えました。

<参加者からのアンケート>

・「このような話をたくさんの方に聞いていただける機会が増えたらいいと思います。家族にも話をして、身近なところから気をつけたいと思います。」

・「地域の方の悪質業者によるリフォームトラブルを未然防止出来た。(消費生活センターの協力でした。)」

・「不審なメールが届くことがあります。このような話をたくさんの方々に聞いていただける機会が増えたらいいと思います。」

などといった、多くの感想や意見や経験談などが寄せられました。

【高齢者の消費者トラブルを防ぐための見守りチェックリスト】

3-729x1024.png)

【高齢者とそのまわりの方に気をつけてほしい消費者トラブル最新10選】

2-1024x714.png)

【国民生活センターからの情報】

【販売業者に電話で注文する時は、「定期購入」の勧誘に注意してください】

png-2-721x1024.png)

【「老人ホーム入居権」を譲ってほしいという詐欺電話に注意!】

-2-1-1024x715.png)